Le projet COP HERL

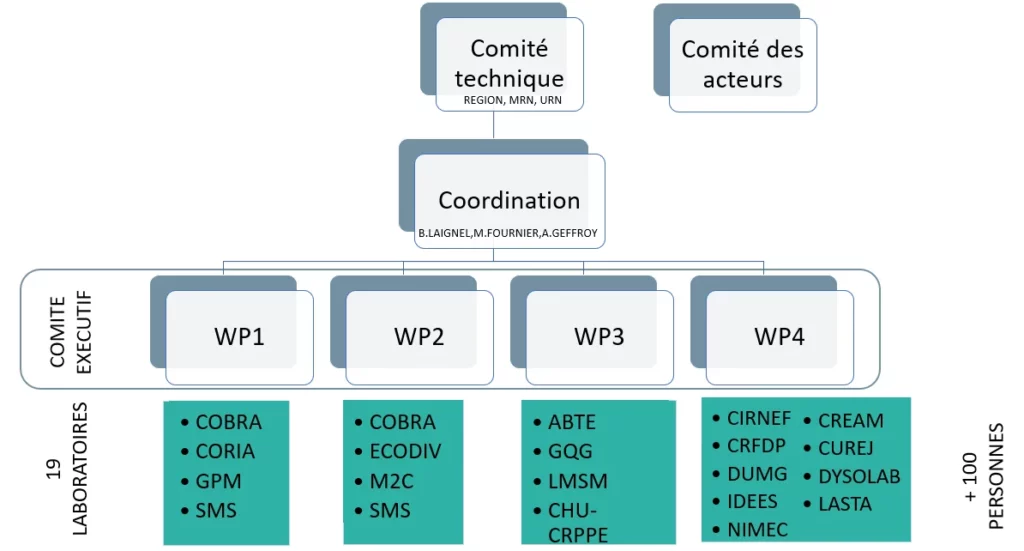

Le projet COP HERL (COnséquences Potentielles pour l’Homme et l’Environnement, perception et RésiLience) vise à caractériser, dans une approche pluridisciplinaire, non seulement les risques physico-chimiques, environnementaux et sanitaires mais aussi la perception sociétale de l’accident Lubrizol-Normandie Logistique du 26 septembre 2019. Ce projet fédère ainsi une quinzaine de laboratoires pour une centaine de personnels (chimistes, spécialistes de la santé, de la combustion, des environnements naturels, des sciences humaines et sociales et des biologistes).

L’incendie majeur qui s’est produit sur les sites de Lubrizol et Normandie Logistique constitue un événement exceptionnel, déjouant les stratégies industrielles et publiques de prévention et de précaution, et créant des pollutions inédites liées à la combustion de nombreux produits chimiques pouvant conduire à des effets « cocktails » très peu, voire non documentés. Un tel accident, aussi complexe, nécessite une approche pluridisciplinaire pour mettre en lumière tous les phénomènes en jeu. Consciente de ce constat et souhaitant exercer sa responsabilité sociétale, l’URN a développé le projet COP HERL qui réunit des chercheurs de 19 de ses laboratoires, mettant ainsi en interaction des chimistes, des spécialistes de la santé, de la combustion, des environnements naturels, et des comportements humains. Ce projet, d’une durée de 3 ans (2020-2023) et d’un budget d’1,3 million €, reçoit le soutien financier de la Région Normandie, du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et de la Métropole Rouen Normandie.

L’intérêt et l’originalité du projet COP HERL est, en ce sens, de mettre en place une synergie entre tous les champs disciplinaires afin d’aboutir à des objectifs ambitieux consistant, d’une part, à caractériser l’incendie et ses conséquences potentielles sur l’environnement et l’Homme et, d’autre part, à apporter des réponses sur la perception des risques, la gestion de la crise et, in fine, à évaluer la résilience du territoire au risque industriel.

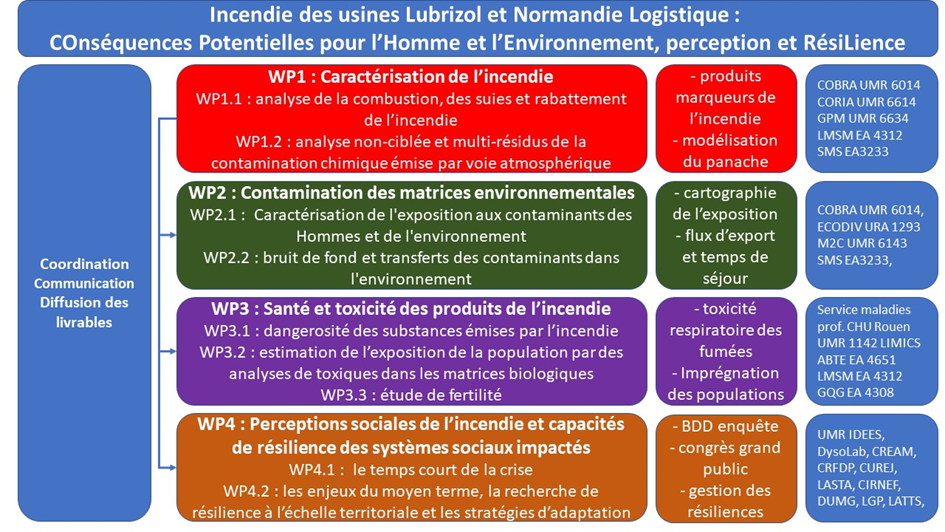

Groupe de travail 1

Caractérisation de l’incendie

Ce groupe de travail, composé de membres des laboratoires COBRA, CORIA, GPM et SMS, poursuit un triple objectif, à savoir de simuler la dispersion et le rabattement des particules présentes dans le panache de fumées de l’incendie, d’analyser de façon non ciblée les contaminants présents sur les suies générées lors de l’accident et d’étudier selon des méthodes multi-résidus la fraction gazeuse émise et collectée durant l’incendie.

Coordinatrice :

Béatrice Patte-Rouland (UMR 6614 CORIA)

Mots-clefs : produits marqueurs de l’incendie ; modélisation du panache

Groupe de travail 2

Contamination des matrices environnementales

Ce groupe de travail, composé de membres des laboratoires COBRA, ECODIV, M2C et SMS, propose d’installer des stations de mesures et des points de prélèvements et de carottages afin de caractériser l’impact de la contamination induite par l’accident puis de la dissocier du bruit de fond géochimique urbain de la métropole, entendue comme l’analyse de la contamination sur le temps long des matrices environnementales (eau, sol).

Florence Koltalo (UMR 6014 COBRA)

et Matthieu Fournier (UMR 6143 M2C)

Mots-clefs : cartographie de l’exposition ; flux d’export et temps de séjour

Groupe de travail 3

Santé et toxicité des produits de l’incendie

Christelle Monteil (EA ABTE)

et Jean-François Gehanno (CHU)

Mots-clefs : toxicité respiratoire des fumées ; imprégnation des populations

Groupe de travail 4

Perceptions sociales de l’incendie et capacités de résilience des systèmes sociaux impactés

Ce groupe de travail, composé de membres des laboratoires CIRNEF, CRFDP, DUMG, IDEES, NIMEC, LERN, CUREJ, DYSOLAB et LASTA, a pour objectif d’analyser, d’une part, la perception, l’information, la communication, la réaction et les conséquences sociales de l’accident et, d’autre part, de mesurer les réactions d’acteurs locaux en situation de responsabilité, en particulier d’enseignants et de responsables d’établissements secondaires et de médecins généralistes.

Arnaud Brennetot (UMR IDEES)

et Jean-Michel Coq (EA CRFDP)

Mots-clefs : temps court de la crise ; résilience du territoire ; stratégies d’adaptation

Dans le cadre de la phase 1 (novembre 2020 – décembre 2021) du projet, l’accent a été mis sur l’urgence i) d’identifier des marqueurs de l’incendie capables ensuite d’être suivis dans les milieux environnementaux (sols et eaux) et dans certaines matrices biologiques ; ii) de diagnostiquer les réactions des populations durant le temps de la crise.

La phase 2 (janvier 2022 – décembre 2023), quant à elle, accordera une attention particulière i) à la reproduction de l’incendie du 26 septembre 2019 en laboratoire pour confirmer la présence des marqueurs identifiés durant la phase 1 et leur lien avec l’incident ; ii) au suivi de l’imprégnation du milieu aux contaminants marqueurs confirmés ; iii) au suivi de l’exposition des populations et iv) à la poursuite des enquêtes sur les conséquences humaines et sociales de l’accident sur le temps long de l’après-crise.

Les premiers résultats de la phase 1 sont disponibles au téléchargement ci-dessous. Ils seront complétés au fur et à mesure de l’avancement de la phase 2 par des notes de synthèse annuelles.

Les laboratoires impliqués dans le projet

Valorisations scientifiques du projet

Publications

Daudé E. (2020), Faut-il revoir la politique en matière de risques industriels ? Cahiers Français, décembre 2020, n° 418, 5p., https://www.vie-publique.fr/catalogue/277577-les-nouveaux-rapports-au-travail

Daudé E., Grancher D., Delamare M. (2022), Lorsque les sirènes n’alertent plus : Lubrizol et Normandie-Logistique, 26/09/2019, Risques-Infos Hors-Série n°1 – L’alerte à la population, pp. 33-35,http://www.irma-grenoble.com/PDF/risques_infos/HS1/HS1article11.pdf

Daudé E. (2022), Confiner la population en cas d’accident industriel avec effet toxique : de la doctrine à son application en zone urbaine, Risques urbains, 28 p., https://www.openscience.fr/IMG/pdf/iste_uris22v6n1_1.pdf

Feliu F., Juston Morival R., Le Hénaff Y., Cohen P., Martin T., Siefridt C., Soler R., Soudais B. (2021), L’exercice de la médecine générale à l’épreuve des crises sanitaires : de Lubrizol à la COVID. Santé Publique, 33, pp. 911-921, https://doi.org/10.3917/spub.216.0911

Lebon M., Grancher D., Daudé E. (2021), L’incendie industriel du 26 septembre 2019 à Rouen : Cartes sur la ville. Bulletin du Comité Français de Cartographie, Num. Spécial “CartoRisk : Risques naturels ou anthropiques en cartes”, vol. 245-246, pp.

Communications

Juston Morival R., Feliu F., La médecine générale en contexte singulier : une analyse des logiques informationnelles en période de crises environnementales et sanitaires, e-Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Lille (en ligne), juillet 2021

Soler R., D’un accident industriel local à une pandémie locale en Normandie : ajustement des pratiques informationnelles des médecins généralistes, Association en Anthropologie Médicale et de la santé (AMADES), Marseille, juin 2022

Soudais B., Environnement, facteurs de risques de cancer : quelle place pour le médecin généraliste ?, e-Congrès National de la Médecine Générale (CMGF) (en ligne), juillet 2020

Soudais B., De l’incendie d‘une usine SEVESO à la Covid 19 : le médecin généraliste en situation de crise ?, Congrès National des Généralistes Enseignants (CNGE), Bordeaux, juin 2021